みなさんも日々、オーディオブックで色々なテーマの本にチャレンジされていることと思います。

時間がなくて忙しい人でも、知的好奇心を手軽に満たす方法としてオーディオブックは本当にいいツールですよね。

そもそも、オーディオブックを聞く目的は、聞いた内容が自分の人生を豊かにすること。大切な折々で思い出せるようになることが理想です。

でも、僕もそうなのですが、聞いたときは、聞いて満足!役に立った!と思っても意外とすぐに忘れてしまうものです。

そんな失敗を繰り返してきた僕が、どのようにオーディオブックの内容をインプットしているのかを紹介していきます!

概要を紹介すると、

- オーディオブックの弱点は視覚を使えないので、テキスト情報を読み返す

- 自分のフィルターを通じてノートに書き、また時間を見つけて見返す+聞き返す

という方法を僕は実践しています!詳しく紹介していきますね。

オーディオブックを視覚的に取り込む

オーディオブックは視覚的に情報を得るものではありません。ということは逆に視覚が使えていないということなので、まずここに着目。

ちなみに、人間にとっては言語(図式)、聴覚、視覚、それぞれどのインプット方法がいいのか適正があるようなので、興味がある方はチェックしてみてください。

あなたに最適な記憶法も分かる!? 自分の「認知特性」を調べてみよう | ダ・ヴィンチニュース

最近読んだある本を事例に沿って説明していきます。

内容としては、

科学技術の進化などによって人間の寿命が100歳が当たり前になったとき、まずはお金が詰まってくるよ!

だから色んな働き方、人間関係づくりなどを提案します!

という感じです。超ざっくり。

で、僕はどうしたかというと

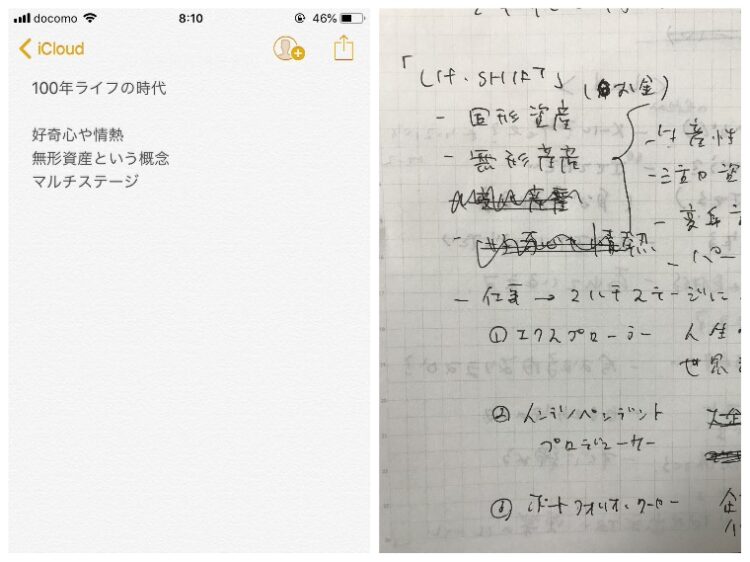

(1)オーディオブックを一通り聞く

特にこのときは何も考えてないです。本当にサラッと聞くだけでOKだと思ってます。

この話面白いな!と思えばその内容だけをメモしたりしますが、まだこの時点でしっかりまとめる必要ないです。

(2)書評ブログを何個か読む。

聞き終わった次の日の朝が多いですが、内容をしっかりと整理していきます。

この時に資格情報をフル活用していきます。

私の場合、大事なところを思い出す「とっかかり」として書評ブログを利用します。

今回、一番わかりやすかったのはコレ↓

【図解:3分で解説】「ライフシフト」のまとめと感想

ああ、こんな話自分大事だなと思っていた!というのをしっかりと視覚で「見て」思い出します。

このタイミングで書籍を再度購入する方もいるみたいですし、基本的には同じ考え方なんだと思います。

(3)読書ノートに自分で書き写す

その後いつも書いている読書ノートに思い出した内容をメモしていきます。自分の頭に整理しながら書いていくので、じっくり時間をかけて書いていきます。

(4)時折、ノートを読み返したりオーディオブックを聞き直す

読書ノートに書いた内容をたまに見返したり、時間がある時にまたオーディオブックを聞き返します。これで内容をさらになぞっていきます。

この何度も聞く間にいいなこの話と思えばまた(3)読書ノートにメモも繰り返してやっていきます。

左)最初のオーディオブックを聞きながらとったメモ。本当にキーワード程度にしかかきません。

右)まとめた読書ノート。字、きたねぇ。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

僕はこんな方法でオーディオブックで勉強をしていますし、このやり方をするようになってからは記憶への定着が全然違うように感じています。

みなさんの参考になれば嬉しいです。ではまた!

【どのサービスが良いか、もう迷わせません!】

様々あるオーディオブックのサービス、

どれが良いか迷っていませんか?

目的別にまとめて本ブログの徹底比較記事が

お役に立てるかもしれません。

このブログから既に1,000人以上の方が申し込んだ、

実績ある人気コンテンツです!