どうもkozoです!

最近読んで面白かった記事があります。

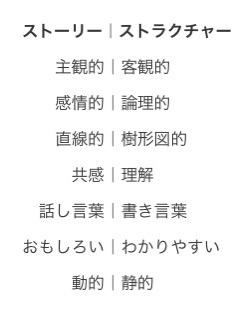

「ストーリーの文章、ストラクチャーの文章」

https://note.mu/editoryokota/n/n0744405e1044

この記事を要約すると、自分はストーリー脳かストラクチャー脳か、思考のクセみたいなものを把握しておいた方がいいよということ。あと、どっちも使えると最強!ということ。

(引用:上記記事より)

ちなみに、僕はストーリー寄りの脳みその持ち主。仕事で報告書などを書く場合はえらい苦労します。こういうブログを書くのはなんら苦ではないのに。。。!

なぜこの話を紹介するのか

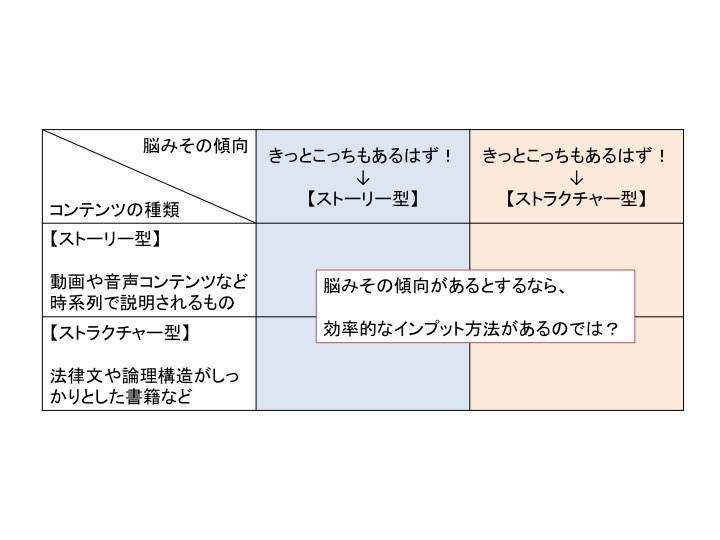

この話を聞いたときにハッとしたのが、文章にストーリー型とストラクチャー型があるなら、受け取る型にもストーリー型の人とストラクチャー型の人がいるだろうと想像しました。以下の図みたいな感じ。

そして、これを意識できれば、自分にあった効率的なインプット方法があるだろう!と直感的に思ったからです。逆に言うと合っていない方法でインプットしている場合、効率が悪い方法に拘泥している可能性もある訳です。

イメージでいうと、読書して考えるのは好き!本を読むのは苦手(視覚情報のインプットは苦手)だけどオーディオブックなら無限に聞ける(耳情報なら取りやすい)!と同じようなイメージです。

じゃあ順番に確認をしていきましょう。

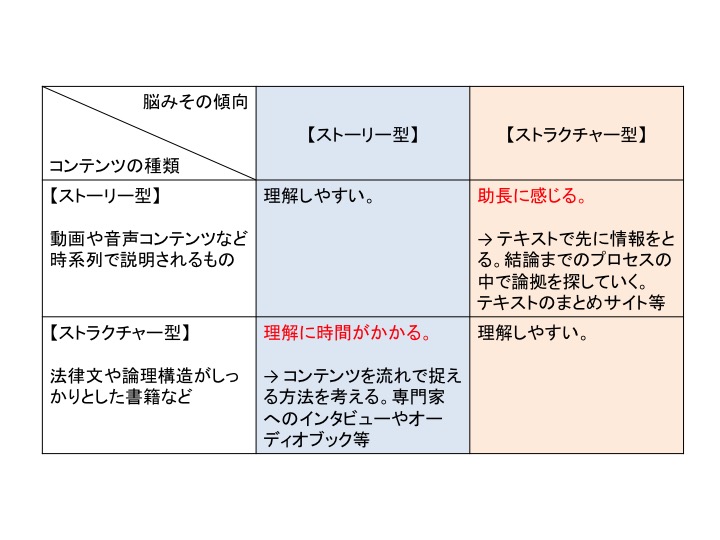

まず、自分の脳とコンテンツがマッチしている状態【図でいう左上と右下】は、すごく素直に情報が入ってきます。超イージー。

問題は違う場合。

例えば、まず僕みたいなストーリー型の人間にとってストラクチャー型のコンテンツはどう感じるか【図の左下】。

まず、理解するのに単純に時間がかかります。情報が構造的にならないので、構造をいっかい自分で組み直すような思考をしている場合が多いんですよね。。。単純に頭が悪いという話なのかもしれませんが!

じゃあそういう人がというか僕がどうしているかというと、本もなるべく会話形式となっているものか、インタビュー形式、マンガ方式の本を読むようにしています。

例えば僕も学ぼう!と思ってもしんどいものはこういう内容の本で楽をしています。

なるべく「流れ」で理解できる方法を考えるべきだと思います。少なくとも僕はそうするようにしています。

次に、ストラクチャー型の人はストーリー型のコンテンツをどう読むべきか【図の右上】。

シンプルにまず「冗長」だと感じるはず。「あのさー、こないだこういうことがあって。でこうでさー。こうで」みたいな話・コンテンツはまさにストーリー型の典型例ではないでしょうか。

こういうもしストラクチャー型の人がストーリー型の話やコンテンツを聞く・見る場合は途中のプロセスは全力無視して、オチだけ確認すれば問題ないと思います。

人の話なら途中は聞かない。読書なら章ごとの結論や太字になっている部分だけ先に読む。そうして自分の中で結論をもっておいて、相手に付き合ってあげるべきだと思います。

考えたのはこんな感じ!

そもそも、こうした研究をしている人がいないとも限らないので、もう少し違う文献や資料などをあたってみる必要がありそうです。

あなたは「ストーリー脳」か「ストラクチャー脳」のどっちでしょうか??

少しでも効率的なインプットにつながれば幸いです。ではまた!

【どのサービスが良いか、もう迷わせません!】

様々あるオーディオブックのサービス、

どれが良いか迷っていませんか?

目的別にまとめて本ブログの徹底比較記事が

お役に立てるかもしれません。

このブログから既に1,000人以上の方が申し込んだ、

実績ある人気コンテンツです!